Por WESLLEY R. PALOMBARINI*

A passagem para outro estágio evolutivo da humanidade exige uma

nova “psico-antropologia”, baseado numa força produtiva regenerativa, e

não destrutiva, e relações produtivas entre famílias e indivíduos

associados, para realizar a totalidade das potencias humanas possíveis

1.

Poderíamos iniciar um texto sobre relações de trabalho e educação

refletindo sobre o conceito de relação dialógica de Álvaro Vieira Pinto,

assim como através dos conceitos de trabalho social de György Lukács,

ou de qualquer outro autor. No entanto, apesar desses paradigmas serem

válidos e potentes do ponto de vista teórico, a exposição textual

continuaria conservando a lógica idealista, onde o uso apenas de

conceitos para refletir sobre a história material acabaria por

substancializar a ontologia humana com categorias fixas e abstratas.

O materialismo histórico dialético nos permite analisar a ontologia humana a partir da história natural e social do Homo sapiens sapiens,

onde o desenvolvimento tecnológico e as relações de produção mediam a

espécie com o meio natural, determinando a causa primeira do processo

humanizador. E a lógica dialética, por sua vez, nos permite compreender

os movimentos de criação, manutenção e transformação pelo qual passaram

os hominídeos e a nossa espécie ao longo da história.

Desde a revolução produzida pelas obras de Charles Darwin – A origem das espécies e A Origem do homem e a seleção sexual –, sabemos que o H. sapiens sapiens foi

engendrado a partir de ramificações de espécies hominídeas que

evoluíram ao longo de milhares de anos. (RAIMONDI, 2019). Atualmente,

com o avanço da paleantropologia, possuímos provas e experimentos que

comprovam nossa origem, derivada dos símios, desde sete milhões de anos

atrás, com os Australopithecus, ancestral hominídeo que começou a andar de modo mais ereto do que as espécies anteriores.

Passados aproximadamente quatro milhões de anos, depois de termos

aperfeiçoado a estrutura óssea menos curvada, portanto, modelando os

órgãos para funções especializadas, como a mão, os olhos e o cérebro,

outra espécie surgiu como variação do processo evolutivo, trazendo um

salto qualitativo dos processos fisiológicos acumulados do seu ancestral

– o H. habilis.

É consenso entre os paleantropólogos que essa espécie de hominídeo, surgida entre 3 e 2,5 milhões de anos a.p.,[i]

foi a primeira a fabricar seus instrumentos de trabalho – pedra lascada

–, cuja necessidade engendrou relações educacionais e o aperfeiçoamento

da linguagem entre os membros do bando, habilidades necessárias para

reproduzir seu modo existencial. Ou seja, inicia-se, com o H. habilis

a primeira espécie hominídea a criar cultura, trabalho e pensamento

teleológico, isto é, ação com finalidade subjetiva e não apenas

instintual. (NEVES, 2015).

2.

Apesar dos Neandertais terem sido geneticamente compatível com os homo sapiens

– houve cruzamento, eles mantiveram a convivência em bando, e até agora

não há certeza sobre rituais mortuários ou produções artísticas. Eles

se expandiram entre as regiões que hoje é a Europa e a Ásia, e viveram

mais em climas glaciais do que interglaciais.

Devemos a eles o domínio do fogo e a diversificação de ferramentas,

principalmente a confecção de agulhas, o que apresentou um avanço

significativo no processo de humanização, isto é, na ampliação da

economia libidinal para graus mais elevados de satisfação biológica,

social e afetiva. Eles foram extintos em aproximadamente 30 mil a.p.,

provavelmente devido a mudanças climáticas repentinas (Laschamp – inversão dos polos magnéticos, ocorrida entre 40 mil e 30 mil anos atrás). (NEVES, 2015).

Até onde sabemos atualmente, nossa espécie, em sua concepção

biológica, compartilhou com os Neandertais dois ancestrais comuns – o H. Erectus – , espécie que expandiu vertiginosamente os hominídeos para o planeta, vivendo entre 1,8 milhões até 100 mil anos atrás, e o H. heidelbergensis,

que viveu entre 500 mil e 250 mil a.p. No entanto, enquanto os

Neandertais permaneceram no continente euroasiático, nós nos formamos

fisicamente no continente Africano, cuja origem, ainda em debate, parece

proceder do H. sapiens idaltu, isto é, H. sapiens “mais antigo”. (WHITE T.D, 2003).

A caverna de Blombos, na África do Sul, tornou-se o principal sítio

arqueológico com materiais rupestres datados entre 120 mil e 70 mil

anos. A diversidade de conchas e artefatos decorados e espalhados em

sítios próximos demonstram a variedade produtiva daquele povo, fruto de

um conjunto de tribos que mantinham relações econômicas e sociais

complexas, bem diferente do modo das espécies de hominídeos anteriores,

que viviam em bando de 30 a 50 pessoas na era glacial.

O H. sapiens sapiens empreenderam duas ondas

migratórias para a região Euroasiática, uma há 120 mil a.p., e outra há

aproximadamente 60 mil anos atrás, quando parte da África passou a se

desertificar. (NEVES, 2015). Ao chegar na Euroasiática, região de clima

temperado e rico em sua fauna e flora, criou-se condições naturais para

que a evolução hominídea produzisse um salto qualitativo na condição

material e cultural da espécie, engendrando a única espécie de hominídeo

do planeta a desenvolver comunidades racionais – trabalho associado, e

consequentemente, tempo livre, ampliando as capacidades biológicas

herdadas para capacidades psicossociais, como pensamento abstrato,

linguagem e afetos diversificados.

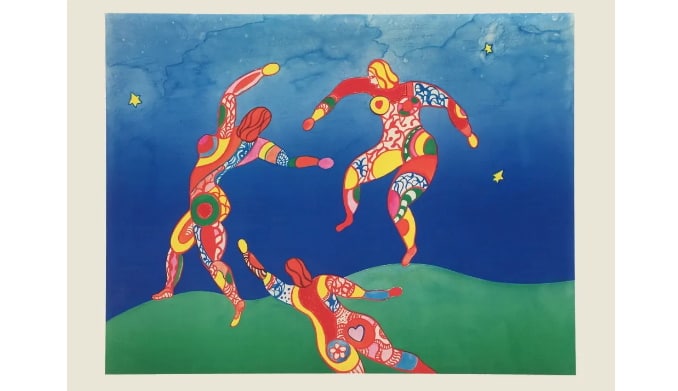

Entre 60 e 40 mil a.p. verifica-se a expansão e aperfeiçoamento das

primeiras expressões de arte rupestre, tendo como registro arqueológico

inúmeras cavernas, como a de Lascaux, na França, e Altamira, na Espanha.

É neste momento que ocorre o que a paleantropologia denomina de

“explosão criativa”, contexto em que o sentido da ação passa a ser

orientado para o desenvolvimento de habilidades e faculdades livres[ii], não mais unicamente relacionadas às necessidades de autopreservação. (NEVES, 2020)

De aproximadamente 20 ferramentas registrados até 60 mil a.p., na

Europa, a partir de 30 mil a.p., os paleoantropólogos acharam cerca de

100 utensílios diferentes, provavelmente pertencentes à inúmeros

indivíduos que dividiam o trabalho comunitário entre as famílias, com

relativa especialização das atividades por sexo e faixa etária. (NEVES,

2020).

Ou seja, verifica-se, depois de uma certa quantidade de anos do

processo evolutivo – cerca de 3 milhões de anos, um aumento vertiginoso

das forças produtivas e a socialização racional das relações de

produção, cujo resultado foi um salto qualitativo nas relações

existenciais da tribo, onde viver em comunidade passou a ser não somente

sobreviver – alimentar-se e abrigar-se, mas poder criar culturalmente

formas mais livres de experiência em comunidade e com a natureza

(RAIMONDI, 2019).

Assim, a educação passa a ter a finalidade de formar personalidades

segundo um projeto de identidade tribal ideal, não mais apenas um

caçador(a), mas também um(a) possível produtor(a) criativo(a), ou

“mitólogo”, ou artista, ou curandeiro xamã, ou tudo isso junto. Em

relações de comunidade indiferenciada e com boas condições naturais e

culturais,[iii] a educação acontece constantemente e se estende para toda a tribo – pai, mãe, filhos e dezenas de primos, tias, tios e avós.[iv] (ÁLVARO, 2005 & DARCY, 1968 & PONCE, 2008)

3.

O modo de produção de caçador/pescador/coletor organizado em

comunidades tribais na Europa, parte da Ásia, África e Oriente Médio,

existiu entre 40 mil há aproximadamente 10 mil anos a.p., momento em que

os agrupamentos humanos começaram a migrar em grande número, devido a

mudanças climáticas, e formar primeiramente aldeias, e depois cidades de

pequenos agricultores, entre 10 e 5 mil a. p.

As aldeias de povos Natufianos que floresceram na região do

crescente fértil entre 20 mil e 10 mil anos – correspondente aos

territórios da atual Jordânia, Líbano, Síria, Egito, Israel, Palestina,

Irã, Iraque e parte da Turquia –, já possuíam aprimorado desenvolvimento

tecnológico e relações de trabalho associado entre familiares que

começavam a se individualizar. Além de caçarem e coletarem, domesticaram

espécies de cães e iniciaram o processo de agricultura rudimentar.

O grau de especialização do trabalho e das relações psico culturais

desses povos conduziram à revolução agrária aproximadamente em 10 mil

a.p. Os sítios arqueológicos de Göbekli Tepe, Karahantepe, Mendik Tepe,

todos na Turquia, Monte Carmelo, em Israel, e Karim Shahir, no Iraque, apresentam provas valiosas da existência dos povos Natufianos. (BAR-YOSEF, 1998).

Logo depois, mediante a expansão do vilarejo, a diversificação do

trabalho em especializações, como o ferreiro, o marceneiro, o

agricultor, o pastor, os(as) sacerdotes e o trabalho doméstico,

dinamizaram a economia e a sociedade, que era até em tão formada por

aldeias agrícolas indiferenciadas, isto é, não estratificadas em classe e

sem propriedade privada. O desenvolvimento das forças produtivas e das

relações de produção criou a necessidade de um centro administrador,

surgindo então as “Cidades-templo” – centralizadas a partir dos templos

religiosos – como Çatalhöyük e Uruque, aproximadamente entre 9 mil e 7

mil a.p.

Nessas condições, apesar de não haver ainda dominação cruel e

violenta entre as classes, já havia a divisão entre classes sociais e a

propriedade privada, cujo processo de individuação ao mesmo tempo em que

permitiu o desenvolvimento tecnológico, produziu cisões ainda maiores

entre os agrupamentos comunitários. (REDE, 2011)

4.

Com a expansão das “Cidades-templo” e as guerras, a casta militar

entrou em disputa com os sacerdotes, responsáveis pela administração da

cidade, conquistando a hegemonia política. A atividade militar

expansionista gerou a necessidade de aperfeiçoamento tecnológico,

promovendo a indústria dos metais, fortemente utilizada na confecção de

ferramentas militares. É neste período, aproximadamente entre 3 mil e 2

mil a.p., que o Estado político-militar é criado para organizar o que a

literatura especializada chama de “Cidades-estado” ou “Cidade-reino”,

nas regiões do Oriente e Ásia.

O exército e o sacerdócio de cada “Cidade-estado” se uniram para

colonizar povos alheios, utilizando-se da força e da antiga mitologia

para manipular e conduzir a “psico-antropologia” dos povos explorados.

Após certo período, as “Cidades-estados” evoluíram para impérios, e

começaram a guerrear entre elas. Suméria, Acádia, Egito, Pérsia,

Babilónia, Grécia, Roma etc.; entraram num ciclo histórico de disputas

hegemônicas pela dominação imperial do comercio internacional, a partir

das regiões conhecidas na época.[v] (REDE, 2011)

Com as “Cidades-estado”, a guerra passa a ser a principal instituição

responsável pela acumulação de riqueza, determinada pelos interesses

das classes ou castas que dominam os meios de produção e as relações de

trabalho. (ENGELS, 1981 & DARCY, 1987 & REDE, 1996). A educação,

nesse contexto, é dividida da mesma forma que a sociedade, e passa a

ter a finalidade de segregar e dominar.

Entre as classes dominantes, a educação é orientada para as questões

do Estado, onde a formação do caráter guerreiro e o domínio da cultura

religiosa e letrada era o princípio norteador. Neste caso, os filhos dos

soldados aprenderiam a arte militar e administração do Estado, e os

filhos dos sacerdotes eram educados segundo a cultura letrada, mantendo

sua posição de elite associada.

E para os povos dominados, a educação restringia-se à obrigação de

trabalhar em algum ofício sob ordens da elite e obedecer às leis e

costumes religiosos, agora comandados pela parceria entre as castas

militares com a sacerdotal, aliciada para escrever sistemas religiosos

ideológicos como maneira de se manter no poder enquanto serve aos

interesses da casta militar.[vi]

Os princípios educacionais passaram de formação livre, potente e

diversa, para repressões morais e imposições autoritárias, com objetivos

alheios aos do povo dominado.

Com a revolução dialeticamente negativa das “Cidades-estado” – pois a

causa primeira do movimento que elas iniciam contraria o metabolismo

vital da espécie –, as gerações iniciais perdem seu estatuto de humano

em formação integral e as mulheres perdem sua posição de matriarca, isto

é, pela mediação da elite econômica, militar e sacerdotal, degenera-se o

princípio fundamental de conservação da espécie, de modo que as

crianças e as mulheres passam a existir como objetos de posse e de troca

pelo patriarca[vii]. (PONCE, 2008)

5.

Segundo Karl Marx, as múltiplas relações contraditórias entre o modo

de produção e os instrumentos jurídicos, políticos e culturais de

reprodução das injustiças criam realidades aparentes, onde o significado

dos objetos e das relações humanas são invertidos.

O hospital que deveria tratar e curar doenças, torna-se uma empresa,

onde o paciente torna-se cliente e a finalidade da instituição passa a

ser o lucro, fazendo do paciente objeto de exploração por parte dos

sócios anônimos. A instituição escolar, que deveria cumprir a função de

formar pelo menos a psico-antropologia de cidadão burguês, no sistema

capitalista ganha a finalidade de manter a estrutura econômica, social e

política desigual, disciplinando e ideologizando as gerações para

aceitarem e se adequarem às relações contraditórias, hipócritas e

reificadas. (BOURDIEU, 2011).

Nesse caso, os códigos legais e jurídicos de países republicanos

expressam a aparência de uma realidade democrática, isto é, exercem

apenas uma falsa realidade de liberdade, igual e fraternal, enquanto a

essência das relações socio-políticas-econômicas é a reprodução da

dominação de classes e opressão de gênero. (MARX, 1984 e MARX, 2008)

De acordo com Landislau Dawbor, 1% das pessoas do planeta terra

possui mais de 50% da riqueza produzida no globo. Portanto, a

sociológica econômica crítica não hesita em afirmar que a sociedade em

que vivemos é uma continuação dos modos de dominação de classe

existentes desde a formação das cidades Estados antiga, de modo que toda

a estrutura social é separada segundo a posição de cada classe no

sistema produtivo, e que na atual fase do capitalismo, uma super

burguesia internacional comanda as forças estatais dos países

associando-se às burguesias nacionais para explorar os recursos naturais

e as populações do planeta. (DOWBOR, 2017).

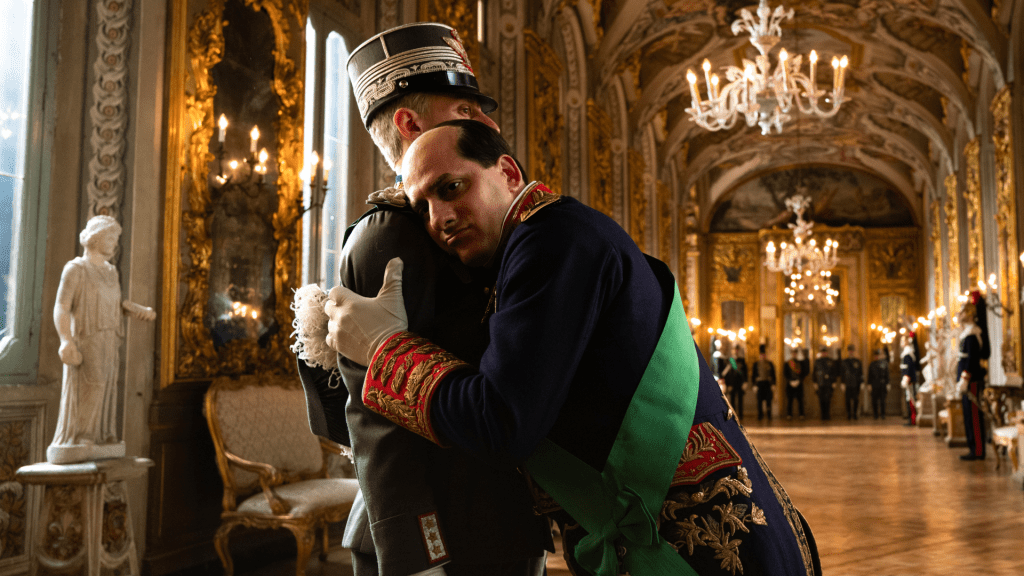

No Paleolítico Superior a espécie humana se organizou racionalmente

em estrutura econômica, política e cultural, através de relações

pedagógicas integrais com toda a tribo\aldeia, segundo um projeto de

autoconstrução livre e potente em habilidades e conhecimento. Assim como

no início do processo de humanização da nossas espécie, os indivíduos e

as famílias atuais precisam se organizar racionalmente em nível

econômico, isto é, através do trabalho associado, especialmente em

atividades fundamentais ao metabolismo vital da humanidade, como

alimentação, moradia, saúde e educação e cultura, a partir de um novo

sentido de vida, voltado à formação de intelectuais orgânicos.

Sem a conciliação entre a ontologia humana integral, isto é, não

alienada, e a conservação da natureza externa equilibrada, não há

esperança para o futuro da humanidade. (ALVARO, 2008 & ÁLVARO,

2005). O nível da neurose coletiva, da desagregação social e a

destruição do equilíbrio natural, são realidades que comprovam essa

verdade fundamental.

Ou seja, a passagem para outro estágio evolutivo da humanidade exige

uma nova “psico-antropologia”, necessária para levar a cabo a expansão

do novo modelo produtivo e existencial – comunismo – , baseado numa

força produtiva regenerativa, e não destrutiva, e relações produtivas

entre famílias e indivíduos associados, não apenas “parentes”, e com

outro sentido de vida, não somente sobreviver ou ser reconhecido por

status, mas sim realizar a totalidade das potencias humanas possíveis

atualmente em harmonia com o meio social e natural. (MARX, 2008).

A filosofia da praxis orienta a “ação oportuna e eficiente” para a

hegemonia do poder executivo municipal – prefeituras –, que é onde

ocorre a vida comunitária, e posteriormente a expansão para o nível

nacional e internacional.

*Weslley R. Palombarini é graduado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo (USP).

Referências

BAR-YOSEF, Ofer. The Natufian culture in the Levant, threshold to the origins of agriculture. Evolutionary Anthropology, v. 6, n. 5, p. 159–177, 1998.

BOURDIEU, Pierre, Escritos de Educação. Ed. Vozes, Petrópolis, 2011.

DOWBOR, Ladislau. A era do capital improdutivo. São Paulo: Autonomia Literária, 2017;

ENGELS, Friedrich. A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Civilização Brasileira, 1981.

FINKELSTEIN, Israel; SILBERMANN, Neil A. (2018). A Bíblia desenterrada. Petrópolis: Vozes.

FEDERICI, S. (2004). O Calibã e a Bruxa: mulheres, corpo e acumulação primitiva. SP: Elefante, 2017.

MARX, Karl. O capital: crítica da economia política”. vol. I, T 2, São Paulo: Coleção os Economistas, Abril Cultural, 1984.

______, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo: Boitempo, 2008.

NEVES, Walter; RAPCHAN, Eliane S.; BLUMRICH, Lukas. A origem do significado. Editora Cultura Didática, 2020

NEVES, Walter Alves; JUNIOR, M.J.R; Sergio, R. (Orgs.). Assim Caminhou a Humanidade, São Paulo: Palas Athena, 2015

PINTO, Álvaro Vieira O Conceito de tecnologia. Rio de janeiro. Contraponto, 2005.

PINTO, Álvaro Vieira. A Sociologia dos Países Subdesenvolvidos. Rio de Janeiro: Contraponto, 2008.

PONCE, Anibal. “Educação e luta de classes”. Educação e Filosofia, Uberlândia, v. 5, n. 9, p. 165–167, 2008.

RAIMONDI, Fabio. “Marx, Darwin e a “História crítica da tecnologia”. Diaphonía, http://eprints.sifp.it/356/1/MARX_e_DARWIN. v. 5, n. 1, 2019

REDE, Marcelo. Da Sociedade-Templo à Cidade-Reino na antiga Mesopotâmia. São Paulo: Edusp, 2011.

REDE, Marcelo. Terra e poder na antiga Mesopotâmia. Phoînix, Rio de Janeiro, 2:109-134, 1996.

RIBEIRO, Darcy. O processo civilizatório: Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1987.

LEVY-STRAUSS, Claude. As estruturas elementares do parentesco. Petrópolis: Vozes. 1976.

WHITE T.D., Asfaw B., DeGusta D., Gilbert H., Richards G.D., Suwa G. et al. “Pleistocene Homo sapiens from Middle Awash, Ethiopia”. Nature, 423:742-7, 2003.

Notas

[i] Antes do Presente (a.p)

[ii]

Um dos grandes méritos de Marx e Engels foi a descoberta de que a

liberdade subjetiva depende da liberdade objetiva, isto é, da

organização do trabalho coletivo, de modo que a ação livre de todo

humano humanizado deve incluir necessariamente a manutenção das

condições objetivas responsável pela formação da natureza psicossocial

da nossa espécie.

[iii]

A relação da espécie humana com a natureza e com o gênero é

extremamente importante para definir a estrutura psico-antropológica de

cada povo. É muito diferente o tipo de humano que emerge de relações

patriarcais entre pastores no deserto da África, por exemplo, onde a

alimentação é escassa e a sobrevivência é hostil, daquele indígena

caçador/coletor/agricultor que se formou segundo a linhagem materna na

região do Amazonas, onde a alimentação é abundante e a sobrevivência é

relativamente confortável, uma vez que a comunidade se torna uma

mediadora segura entre os humanos e a natureza selvagem.

[iv]

Poderíamos dizer que o que marca a nossa “natureza biopsicossocial” não

é apenas a passagem da natureza para a cultura – momento em que as

espécies hominídeas começam a desenvolver processos pedagógicos mais

complexos para produzirem suas ferramentas e o domínio do fogo – , mas

principalmente a ampliação de relações de trabalho associado, assim como

a diversificação de afetos em graus diferentes de parentesco, o que

modifica a estrutura psicossocial dos membros a partir da posição social

de cada um na tribo ao longo do tempo – pais, mães, filhos, sobrinhos,

netos, etc. A proibição do incesto é apenas a consequência necessária do

trabalho associado e do modo de vida comunitário entre parentes.

(LEVI-STRAUSS, 1976).

[v]

É importante salientar que a entrada dos povos em ciclos históricos

imperialistas, isto é, com alto grau de dominação, exploração e trabalho

alienado, ocorreu em contextos históricos diferentes e de modo

relativamente específico, a depender do tipo de evolução material,

regional e cultural. Além disso, o processo de expansão imperial é

diferente quando parte do desenvolvimento interno das forças produtivas e

das relações de produção, ou externo, mediante guerras de conquista.

(ENGELS, 1981). (DARCY, 1987).

[vi]

Temos como exemplo a própria bíblia judaica – pentateuco –, escrita

durante o domínio do império neo-assirio sobre Israel, em 2.700 a.p., e

concluída ao longo dos próximos 600 anos, até 2100 a.p. (FINKELSTEIN

& SIBERMAN, 2018).

[vii]

A queda do Império romano foi um processo revolucionário que

desencadeou em novo modo produtivo, baseado em relações de produção mais

livres entre famílias. A apesar do senhor feudal estabelecer domínio

sobre as famílias aldeãs, o modelo organizacional permitiu a retomada da

vida comunitária, destruída novamente com a revolução capitalista.

(FEDERICI, 2017).