Este livro é mais importante do que você pode imaginar. John

Smith fornece uma análise contundente e plausível das mudanças globais

na produção que marcaram a fase neoliberal do capitalismo. Ao

fazer isso, ele explode os mitos sobre os salários serem baseados na

produtividade, para fornecer novos insights sobre as verdadeiras causas

dos diferenciais salariais internacionais e do declínio da participação

nos rendimentos salariais em todo o mundo. Sua análise é essencial para a compreensão do capitalismo contemporâneo.

—Jayati Ghosh, professor de economia da Universidade Jawaharlal Nehru, Nova Delhi

Imperialismo no Século XXI

é uma obra magistral sobre economia política global, a avaliação mais

sistemática disponível do significado permanente do imperialismo no

sistema capitalista mundial de hoje. O

relato rigoroso de John Smith sobre os fundamentos econômicos do

sistema global de produção e troca revela a dependência do capital da

exploração de centenas de milhões de trabalhadores empobrecidos no Sul

Global. Este livro

altamente acessível é uma leitura essencial para uma compreensão dos

fundamentos do sistema global do capitalismo hoje.

—Immanuel Ness, City University of New York

Meticulosamente pesquisado e argumentado com vigor, Imperialismo no Século XXI é uma importante contribuição para a teorização e crítica do capitalismo global.

—Willis M. Buhle, Crítica Literária do Meio-Oeste

Search

By John Smith

When David Harvey says “the historical

draining of wealth from East to West for more than two centuries has

largely been reversed over the last thirty years,” his readers will

reasonably assume that he refers to a defining feature of imperialism,

namely the plunder of living labour and natural wealth in colonies and

semi-colonies by rising capitalist powers in Europe and North America.

Indeed, he leaves no doubt about this, since he prefaced these words

with reference to “the old categories of imperialism.” But here we

encounter the first of his many obfuscations. For more than two

centuries, imperialist Europe and North America have also been draining

wealth from Latin America and Africa, as well as from all parts of Asia…

except from Japan, which itself emerged as an imperial power during the

19th century. ‘East-West’ is therefore an imperfect substitute for ‘North-South’, and this is why I dared to adjust the points of Harvey’s compass, drawing a petulant response.

As David Harvey knows full well, all

sides in the debate on imperialism, modernisation and capitalist

development acknowledge a primary distinction between what are variously

termed ‘developed and developing’, ‘imperialist and oppressed’, ‘core

and periphery’ etc. countries, even if there is no agreement about how

this primary division is evolving. Furthermore, the criteria for

determining membership of these groups of nations can validly include

politics, economics, history, culture and much else, but NOT

geographical location—‘North-South’ is nothing more than descriptive

shorthand for other criteria, as is indicated by the fact that ‘North’

is generally acknowledged to include Australia and New Zealand. Yet, in

his reply to my critique, Harvey elevates geography above all else,

lumping China, whose per capita GDP in 2017 was situated between

Thailand and the Dominican Republic, along with South Korea, Taiwan and

imperialist Japan into a distinct East Asian “power block [sic] in the

global economy.” Given the moribund state of the Japanese economy, whose

GDP has grown by an average of less than 1% per annum since 1990, and

cognizant of Japan’s explosive economic, political and military rivalry

with China, to ask whether this ‘bloc’ is now draining wealth from

capitalist Europe and North America is to ask the wrong question.

To judge Harvey’s claim that flows of

wealth associated with imperialism have gone into reverse we should ask a

more pertinent question: are the developed capitalist nations of

Europe, North America and Japan continuing to drain wealth from China

and other ‘emerging nations’ in Asia, Africa and Latin America?

Unless Harvey believes that flows of wealth from Africa and Latin

America to the ‘West’ are large enough to cancel the alleged flow from

the West to the ‘East Asian bloc’, his answer must be no, this is no longer the case.

Some realities on the ground

In 2015, researchers based in Brazil, India, Nigeria, Norway and the USA published Financial flows and tax havens: combining to limit the lives of billions of people,

which they fairly claim to be “the most comprehensive analysis of

global financial flows impacting developing countries compiled to date.”

Their report calculates ‘net resource transfers’ (NRT) between

developed and developing countries, combining licit and illicit inflows

and outflows—from development aid and remittances of wages to net trade

receipts, debt servicing, new loans, FDI and portfolio investment and

repatriated profits, along with capital flight and other forms of

financial chicanery and outright theft. They found that in 2012, the

most recent year for which they could obtain data, what they call

‘developing and emerging countries’ (which of course includes China)

lost $2.0 trillion in net transfers to rich countries, equivalent to 8%

of emerging nations’ GDP in that year—four times larger than the average

of $504 billion in NRT transferred annually from poor to rich countries

during the first half of the 2000s. When informed estimates are

included of under-invoicing and other forms of rip-off and criminality

that leave no statistical trace, NRT from poor countries to imperialist

countries in 2012 exceeded $3 trillion, around 12% of poor nations’ GDP.

More generally, they report that “both

recorded and unrecorded transfers of licit and illicit funds from

developing countries have tended to increase over the period 1980-2011”.

As for Sub-Saharan Africa, they report that NRT from this continent to

imperialist countries (or tax havens licensed by them) between 1980 to

2012 totalled $792bn, that illicit transfers from Africa to imperialist

countries as a proportion of GDP are higher than from any other region,

and that capital flight from Sub-Saharan Africa is growing by more than

20 percent per annum, faster than anywhere else in the world.

In what they called “an ironic twist to

the development narrative” the researchers concluded that “since the

early 1980s, NRT for all developing countries have been mostly large and

negative, indicating sustained and significant outflows from the

developing world… resulting in a chronic net drain of resources from the

developing world over extended periods of time”.

Where does China fit into this broader

picture? Using sophisticated methodologies and on the basis of

conservative assumptions, the researchers calculate that China accounts

for no less than two thirds of the total recorded resource transfer

deficit of all ‘emerging nations’ between 1980 and 2012, $1.9 trillion

in all; the explanation for this high proportion being “China’s large

current account surpluses and associated capital and reserve asset

outflows,” and it accounted for 21%, or $2.8 trillion, of the total of

$13.4 trillion in capital flight drained from all ‘emerging countries’

to rich nations during these three decades.

More realities on the ground

These facts are already enough to

refute Harvey’s claim that China and its neighbours are now draining

wealth from ‘former’ imperialist nations in Europe and North America.

David Harvey should provide some data to back up his assertions—or

withdraw them. But the case against his denial of imperialism goes far

beyond what’s revealed by statistics on trade, debt servicing, profit

repatriation and capital flight.

In the first place, the ‘net resource

transfer’ methodology implemented in the research cited above means that

South-North flows of repatriated profits are cancelled by new

North-South flows of FDI. Yet these flows are different in kind.

Repatriated profits unambiguously increase the wealth of transnational

corporations (TNCs); FDI unambiguously increases the portion of the host

economy they own and control. These flows may be in opposite

directions, but each of them reinforces imperialist domination over the

host economies, a fact which is ignored when they are simplistically

cancelled out; and similar considerations apply to other flows, e.g.

debt servicing vs. new loans.

Much more importantly, Marx’s theory of

value teaches us that data on trade and financial flows provide only a

highly distorted and much-diminished picture of the underlying flows of

value and surplus value. For example, the only flows of wealth from

China and other low-wage countries to non-financial TNCs headquartered

in Japan, Europe and North America that show up in statistical data are

repatriated profits from direct investments. In contrast, not a single

cent of H&M’s, Apple’s or General Motors’ profits can be traced back

to the super-exploited Bangladeshi, Chinese and Mexican workers who

toil for these TNCs’ independent suppliers, and it is this ‘arm’s

length’ relationship which increasingly prevails in the global value

chains that connect TNCs and citizens in imperialist countries to the

low-wage workers who produce more and more of their intermediate inputs

and consumption goods.

The central conclusion I draw from this, as I stated in the blogpost David Harvey denies imperialism, is that:

The vast scale of

production outsourcing to low-wage countries, whether via foreign direct

investment or via indirect, arm’s length relationships, signifies

greatly expanded exploitation of southern labor by U.S., European, and

Japanese TNCs, legions of workers who are moreover subject to a higher

rate of exploitation… [and this] implies new and greatly increased flows

of value and surplus value to U.S., European, and Japanese TNCs… and

reason to believe that this transformation marks a new stage in the

development of imperialism.

David Harvey, in his response to my critique, treats this defining feature of the neoliberal era rather differently:

From the 1970s onwards some

(but by no means all) capital went to where the labour forces were

cheapest. But globalization could not work without reducing barriers to

commodity exchange and money flows and the latter meant opening a

Pandora’s box for finance capital that had long been frustrated by

national regulation. The long-term effect was to reduce the power and

privilege of working class movements in the global north precisely by

putting them into competitive range of a global labour force that could

be had at almost any price.

Here, Harvey completely ignores the

increased dependence of US, European and Japanese TNCs on surplus value

from low-wage countries, and he attempts to shift attention to the

important but secondary phenomenon of financialization. The only effect

of the global shift of production to low-wage countries that he thinks

worth mentioning is its stifling effect on “working class movements in

the global North.” And this effect is greatly exaggerated—the reduction

of the latter’s power and privilege, Harvey would have us believe, has

been on such a scale that they now compete with their sisters and

brothers in the global South on more-or-less equal terms.

In my original critique I quoted his 17 Contradictions and the End of Capitalism (p. 170), where he said: “disparities in the global distribution of wealth and income between countries

have been much reduced with rising per capita incomes in many

developing parts of the world;” and I countered that this “greatly

exaggerates global convergence: once China is removed from the picture,

and once account is made of greatly increased income inequality in many

southern nations, no real progress has been made in overcoming the huge

gap in real wages and living standards between the “West” and the rest.”

Harvey’s response: “I stand by the claim that the working classes

within the global structure of contemporary capitalism are far more

competitive with each other now than they were in the 1960s.”

It is true that ultra-low wages in

southern nations are being used as a club against workers in imperialist

nations, but it is preposterous to suggest that the North-South gulf in

wages and living standards has been substantially eroded. David Harvey

should provide some data to back up his claims—or withdraw them. He

could consult ‘Global wage trends in the neoliberal era’, chapter 5 of

my Imperialism in the Twenty-first Century,

along with its discussion of the growth of the ‘planet of slums’ (so

much for Harvey’s claim that I “ignore urbanisation”!) and other

evidence supporting a rather different conclusion to the mainstream

convergence hypothesis endorsed by Harvey of (p. 104):

the imperialist division of

the world… has shaped the global working class, central to which is the

violent suppression of international labor mobility. Just as the

infamous pass-laws epitomized apartheid in South Africa, so do

immigration controls form the lynchpin of an apartheid-like global

economic system that systematically denies citizenship and basic human

rights to the workers of the South and which, as in apartheid-era South

Africa, is a necessary condition for their super-exploitation.

Why does Harvey refuse to acknowledge

the enormously-expanded exploitation of Southern labour by Northern

capital? Why does he deny the prevalence of super-exploitation in the

low-wage rungs of global value 221? Why does he claim that the split in

the international working class that so preoccupied Lenin and the

communist movement when it was communist is now history? It’s

simple—realism on any of these points would result in the collapse of

his argument.

Harvey’s idealism

“Marx taught us that the historical

materialist method does not start with concepts and then imposes them on

reality, but with the realities on the ground in order to discover the

abstract concepts adequate to their situation. To start with concepts,

as does John Smith, is to engage in rank idealism.” Harvey offers sound

advice—but he should practice what he preaches. His criticism of my

analytical method as ‘rank idealism’ applies without exaggeration to his

own approach, as we shall see.

It is indeed of the utmost importance to start with facts, as I stressed in my article Imperialism in the Twenty-first Century:

“Communism is not a doctrine but a movement; it proceeds not from principles but from facts,”

said Frederick Engels. Wide international differences in the rate of

exploitation, the huge global shift of production to where this rate is

highest, and the tremendous southwards shift in the centre of gravity of

the industrial working class are the new, big facts from which we must

proceed. These are the defining transformations of the neoliberal era,

and they are key to understanding the nature and dynamics of the global

crisis… Instead of using Marx’s comments on nineteenth-century

production to deny the reality of twenty-first-century

super-exploitation (and of the imperialist order resting on it), we must

test Marx’s theory against these new facts, and use and critically

develop his theory in order to understand this latest stage of

capitalism’s imperialist development.

Harvey accuses me of espousing a

“fixed, rigid theory of imperialism.” He obviously hasn’t read my book.

Fair enough; I’m sure he is very busy. But were he to do so, he would

see that, by proceeding from the most significant, transformative fact

about the neoliberal era, namely the shift of production to low-wage

countries driven by imperialist hunger for super-exploitable labour, I

am led not only to argue the need for a radical extension of Lenin’s

theory:

… Just as Karl Marx could not have written Capital before

capitalism’s mature, fully evolved form had come into existence with

the rise of industrial capitalism in England, so it is unreasonable to

expect to find, in the writings of Lenin and others writing at the time

of its birth, a theory of imperialism that is able to explain its fully

evolved modern form (Imperialism in the Twenty-first Century, the book, p. 225)…

… but also to contend that the

necessary starting point for a theory of contemporary imperialism is

precisely what Marx excluded from consideration in Capital; e.g. in the MR article cited above I argue:

In the third volume of Capital,

while discussing “counteracting factors” inhibiting the tendency of the

rate of profit to fall, Marx makes another brief reference to… the

“Reduction of Wages Below their Value,” [which] is dealt with in just

two short sentences: “like many other things that might be brought in,

it has nothing to do with the general analysis of capital, but has its

place in an account of competition, which is not dealt with in this

work. It is nonetheless one of the most important factors in stemming

the tendency for the rate of profit to fall.”

Not only did Marx leave to one side the

reduction of wages below their value, he made a further abstraction

that, while necessary for his “general analysis of capital,” must also

be relaxed if we are to analyze capitalism’s current stage of

development: “The distinction between rates of surplus value in

different countries and hence between different national levels of

exploitation of labour are completely outside the scope of our present

investigation.” Yet it is precisely this that must form the

starting-point for a theory of contemporary imperialism.

Harvey reprimands me for claiming that his Limits to Capital

contains “just one brief, desultory mention of imperialism.” I

apologise for this imprecision. His book does contain many fleeting,

historical references to imperialism, and two somewhat more substantial

discussions, one discussing Lenin’s theory, the other forms part of the

book’s conclusion. The truth that I intended to convey is that only once

(pp. 441-2) does Harvey mention that the essence of imperialism is “the

reality of exploitation of the peoples in one region by those in

another… the geographical production of surplus-value [can] diverge from

its geographical distribution.” I overlooked another brief mention:

“each nation-state strives to protect its monetary base [by] enhancing

value and surplus value production within its borders or appropriating

values produced elsewhere (colonial or imperialist adventures)” (p.

387). And that’s it! On all other occasions—even when reporting Lenin’s

theory!—‘imperialism’ is discussed in relation to inter-state rivalry,

to finance capital and to the rise of monopoly, but exploitation of

subject peoples is entirely expunged, both from Harvey’s own concept and

his presentation of the views of others.

In his reply to my critique, Harvey

makes a similarly vague acknowledgement of this all-important

phenomenon, asserting that he doesn’t “deny that value produced in one

place ends up being appropriated somewhere else and there is a degree of

viciousness in all of this that is appalling.” Okay, he doesn’t deny

this, but he doesn’t dwell on it, either. He just wants to say as little

as possible about it, and at all costs to avoid acknowledging that

value produced in places like China, Bangladesh and Mexico ends up being appropriated in countries like USA, UK and Japan.

What little he does say, however, is

very revealing—not about the world, but about the quality (in all the

meanings of the word) of his argument. In his reply to my criticism, for

example, he says, “When we read accounts of awful super-exploitative

conditions in manufacturing in the global South it often transpires that

it is Taiwanese or South Korean firms that are involved even as the

final product finds its way to Europe or the United States.” The

substantive issue in this was addressed by Judy Whitehead in the comment

she posted on Harvey’s reply: “While it’s true that many local

companies, e.g. Foxconn, run the factories that produce goods for the

West, in China and a few other locations, Smith shows in his book that a

large majority of the profits accrue to the multinationals they are

contracting for, e.g. Apple.”

Two other things can be said about

Harvey’s statement. First, on those rare occasions when Harvey mentions

super-exploitation, he only ever uses it as a descriptive term, never as

an analytical category. Second, whenever he does acknowledge its

actuality—as in the above passage—he goes to great pains to deflect

attention from its beneficial effect on the profits of TNCs

headquartered in North America, Europe and Japan.

I conclude this discussion of Harvey’s

treatment of inconvenient facts by examining another of his revealing

statements. In his reply to my criticism, he stated that, “As Marx long

ago pointed out, geographical transfers of wealth from one part of the

world to another do not benefit a whole country; they are invariably

concentrated in the hands of privileged classes.”

Invariably?? Can’t Harvey think of any

instances where the imperialists have used part of the proceeds of

super-exploitation to bribe and corrupt their own workers? Was Frederick

Engels deluded when, in an 1882 letter to Kautsky

(when the latter was still a Marxist), he said, “You ask me what the

English workers think about colonial policy. Well, exactly the same as

they think about politics in general: the same as the bourgeoisie think.

There is no workers party here… and the workers are cheerfully

consuming their share of England’s monopoly of the world market and the

colonies”?

When Ernest Bevin, Labour’s Foreign Secretary in the Britain’s post World War 2 government, declared to the House of Commons

in 1946 that “I am not prepared to sacrifice the British Empire because

I know that if the British Empire fell…it would mean the standard of

living of our constituents would fall considerably,” was he making it

up?

And when in 2018 the British state

collects, in VAT and other taxes, up to half the final sale price of a

shirt made in Bangladesh (while the woman who made the shirt is paid a

tiny fraction of this amount) and uses these tax receipts to finance the

National Health Service and workers’ pensions (neither of which are

available to our Bangladeshi sisters, nor to the 260 million migrant

workers from China’s countryside who toil in that country’s

export-oriented factories), is it acceptable for Marxists to ignore such

inconvenient ‘realities on the ground’?

In Imperialism and the Split in Socialism Lenin said (and he repeated the same idea in countless other articles and speeches), “The capitalists can devote a part (and not a small one, at that!) of the super-profits [arising from “England’s colonial monopoly,” Lenin’s emphasis, here and throughout] to bribe their own workers, to create something like an alliance . . . between the workers of the given nation and their capitalists against the

other countries;” and he continued, “This, in fact, is the economic and

political essence of imperialism, the profound contradictions of which

Kautsky glosses over instead of exposing.” Substitute Harvey for

Kautsky, and these words are as true today as when they were spoken a

century ago. And when David Harvey responds to this criticism, as I

sincerely hope he will, perhaps he can explain why he omitted any

mention of this “economic and political essence of imperialism” in his

discussion of Lenin’s views in Limits to Capital, in The New Imperialism, or anywhere else.

Harvey’s use of Capital to deny contemporary imperialism

So far, we have examined how Harvey

deals with facts that contradict his denial of imperialism. Now we will

look at how he uses and abuses theoretical concepts drawn from Marx to

the same end.

Harvey says he “acknowledges the

significance of Marx’s theory of relative surplus value which makes it

possible for the physical standard of living of labour to rise

significantly even as the rate of exploitation increases to dramatic

levels impossible to achieve through the absolute surplus value gained

in the more impoverished arenas of capital accumulation that often

dominate in the global South.”

Here Harvey echoes the standard

argument used by many Marxists in imperialist countries (whom I

sometimes refer to as ‘euro-Marxists’) to deny the prevalence of higher

rates of exploitation in China, Bangladesh etc. In doing so, he provides

an excellent example of ‘imposing concepts upon reality’. To use Marx’s

theory of absolute surplus value to explain the abysmally low levels of

consumption endured by garment workers in Bangladesh and workers on

automobile assembly lines in Mexico is glib and false. That so many

others do so is no excuse; to the contrary, it increases the onus on

Harvey to apply his deep knowledge of Marxism to critically develop this

theory in order to answer real-world questions that have remained

unanswered for far too long.

As with all commodities, the value of

labour power is determined by the quantity of labour required for its

production, and is synonymous with ‘necessary labour time’, i.e. the

time during which the s/he replaces the values consumed by her/his

family. Marx’s concept of absolute surplus value refers to the extension

of the working day beyond necessary labour time; the amount by which it

does so he called surplus labour time, and the ratio between the two is

the rate of surplus value, a.k.a. the rate of exploitation (the

difference between these two terms becomes important when we take

account of the distinction between production and non-production labour,

but it is not relevant here). Absolute surplus value, Marx argued, may

be increased by further extending the working day beyond necessary

labour time. This is entirely distinct from the reduction of necessary labour time through the suppression of workers’ consumption levels. As Marx explained in many places in Vols. I and III of Capital,

“pushing the wage of the worker down below the value of his

labour-power” is “excluded from consider[ation] by our assumption that

all commodities, including labour-power, are bought and sold at their

full value.”

On the other hand, Marx’s concept of relative surplus value explains that improvements in the productivity of workers directly or indirectly employed in the production of consumption goods

reduces necessary labour time without any corresponding reduction in

workers’ consumption levels, and that such productivity advances can

allow workers’ consumption levels to rise without increasing necessary

labour time and reducing the rate of surplus value.

Neither of these concepts, taken

separately or used in combination, are sufficient to explain the value

relations in contemporary globalised production networks. First,

Harvey’s argument is contradicted by facts—the shift in the production

of so many consumer goods to low-wage countries means that the wages and

productivity of workers in low-wage countries have become major

determinants of relative surplus value in imperialist countries. What’s

new about ‘new imperialism’ is the vast scale of this

phenomena; the exceptional importance of Ruy Mauro Marini’s contribution

to the dependency and imperialism debate that raged in the decades

before 1980 lies, in part, in his argument that, during Karl Marx’s own lifetime

super-exploitation in Britain’s colonies and neo-colonies increased

relative surplus value within Britain itself (cheaper food etc. imports

reduced necessary labour time without reducing consumption levels). In

his Dialéctica de la Dependencia (1973), Marini argued (my translation):

The concept of

super-exploitation is not identical to that of absolute surplus-value

since it also includes a type of production of relative

surplus-value—that which corresponds to an increase in the intensity of

labour. On the other hand, the conversion of part of the wages fund into

a source of capital accumulation does not strictly represent a form of

absolute surplus-value production, since it simultaneously affects both

parts of the working day, not only of surplus labour-time as is the case

with absolute surplus-value. Above all, super-exploitation is defined

most of all by greater exploitation of the worker’s physical capacity,

in contrast to the exploitation resulting from an increase in her/his

productivity, and tends normally to express itself in the fact that

labour power is remunerated below its actual value.

Second, and even more seriously,

Harvey’s abuse of the concept of absolute surplus value makes the

elementary mistake of confusing the productivity of workers producing

consumption goods with the productivity of workers who consume these

goods. As I explain in Imperialism in the Twenty-first Century (the book, pp. 242-3),

Not only is the relation

between the productivity of labor and the exchange-value created by it

not direct, as asserted by mainstream economic theory and echoed by

euro-Marxists, they are wholly independent of each other, as Marx

emphasized (vol. I, p.137):

By

productivity, of course, we always mean the productivity of concrete

useful labor… Useful labor becomes… a more or less abundant source of

products in direct proportion as its productivity rises or falls. As

against this, however, variations in productivity have no impact

whatever on the labor itself represented in value. As productivity is an

attribute of labor in its concrete useful form, it naturally ceases to

have any bearing on that labor as soon as we abstract from its concrete

useful form. The same labor, therefore, performed for the same length of

time, always yields the same amount of value, independently of any

variations in productivity. But it provides different quantities of

use-values during equal periods of time.

Belief in a direct relation between

wages and productivity is therefore founded on a confusion of use-value

with exchange-value, a confusion that wrecks the very foundation of

Marx’s theory and in fact responds to the semblance of the relations of

production in the mind of the capitalist. In other words, the orthodox

Marxists are in fact promoting bourgeois economics dressed in Marxist

terminology.

If Marx’s concepts of absolute and

relative surplus value are insufficient to explain the realities of

contemporary global production networks, what else do we need? The short

answer: a theoretical concept of super-exploitation. As stated

above, Marx repeatedly, explicitly excluded both international

variations in the rate of surplus value and the suppression of wages

below the value of labour power from his ‘general theory’ of capital.

Reduction in the value of labour power by suppressing consumption levels

(or what amounts to the same thing, reduction of wages below the value

of labour power) is a distinct, third way to increase surplus value, and

it has attained incredible importance during the neoliberal era, being

the fundamental driving force behind global labour arbitrage and the

massive shift of production to low-wage countries.

The rediscovery of this third form of

surplus-value is the breakthrough that provides the key to unleashing

the dynamic concepts contained in Capital, and it was made by Andy Higginbottom in a 2009 conference paper entitled The Third Form of Surplus Value Increase, building

on the above-mentioned work of Ruy Mauro Marini and since developed

further in a series of ground-breaking papers and articles (see here, here and here).

In his 2009 paper he said, “Marx discusses three distinct ways that

capital can increase surplus-value, but he names only two of these as

absolute surplus-value and relative surplus-value. The third mechanism,

reducing wages below the value of labour-power, Marx consigns to the

sphere of the competition and outside his analysis.”

As I said in my book (p. 238),

“Wage arbitrage-driven

globalization of production corresponds neither to absolute

surplus-value—long hours are endemic in low-wage countries, but the

length of the working day is not the outsourcing firm’s main

attraction—nor to relative surplus-value: necessary labor is not reduced

through the application of new technology. Indeed, outsourcing is an alternative

to investment in new technology. Raising surplus-value through

expanding the exploitation of Southern low-wage labor therefore cannot

be reduced to the two forms of surplus-value extraction analyzed in Capital—absolute

and relative surplus-value. Global labor arbitrage-driven outsourcing

is driven by lust for cheaper labor, and corresponds most directly to

the “reduction of wages below their value.” In other words, global labor

arbitrage, the driver of the global shift of production to low-wage

nations, is the third form of surplus value recognized by Marx as a most

important factor, yet excluded, as we have seen, from his theory of

value.

The China question

Harvey asks “Is China the new

imperialist power?” This is a fair and very large question to which I

cannot possibly do justice in the context of this reply. China is much

more than merely a very large, fast-growing ‘emerging nation’. It is a

country which was transformed by a massive socialist revolution (more

precisely, the 1949 revolution established necessary conditions for

advance towards socialism—imperialist domination was ended, landlords

and capitalists were expropriated, their state was overthrown—but

further progress was stymied by the sectarian and reactionary policies

of its Stalinist leaders) and which is now attempting a transition back

to capitalism. Despite widespread views to the contrary, this

transition is far from complete and its completion is far from certain.

Imperialism is inscribed in the DNA of capitalism, and if China has

embarked on the capitalist road, then it has also embarked on the

imperialist road.

Seven years ago, I wrote,

I don’t believe that the sum total of transformations that have taken place in China over the past three decades yet

equal in significance those resulting from China’s socialist

revolution, namely the expropriation of the capitalists and landlords

and the establishment of a workers’ state (albeit horribly deformed from

the outset by its Stalinist leadership). There are many capitalists in

China, and their number and wealth is rapidly increasing, and there is

indeed a great deal of capitalist accumulation taking place in China

today, but most of this capital is being accumulated by Japanese, US etc TNCs—both

those whose foreign subsidiaries today produce around 55% of Chinese

exports, and also by ‘lead firms’ like Wal-Mart and Dell indulging in

arm’s-length exploitation of workers by independent suppliers…

Capitalist development in China is still characterised by dependence on

exports of low value-added goods to the imperialist economies (or, in

the case of China’s high-tech exports, low value-added assembly of

imported inputs), and by reliance on FDI from TNCs based in those

economies….

Is China’s rise a threat to imperialist

domination of Asia and the world? Yes, I believe it is. What sort of

threat? That China’s rulers—whether we consider them to be a capitalist

class or a Stalinist bureaucracy—will refuse to accept the subordinate,

oppressed, submissive status reserved for the so-called emerging

nations, that they will challenge US hegemony over Asia and develop a

counterweight to the US-Japanese military alliance that rules its

coastal waters, that they will wield the potential economic power

reflected in their possession of trillions of dollars of US treasury

bonds and other financial assets, that their emergent TNCs will muscle

in on mineral resources and markets hitherto the exclusive preserve of

the imperialist nations. They are already marching down this road, a road that leads to war,

and the USA is responding in the way we would expect the imperial

hegemon to respond: the invasion of Iraq was aimed at least as much at

intimidating China as at securing US/UK control over Middle Eastern oil.

Much has changed in the last seven

years. Chinese state capitalism (for want of a better term) shows signs

of developing a strategic challenge to Japanese, European and North

American dominance in key industries, from robotics, information

technology and artificial intelligence to renewable energy, aerospace

and nuclear power generation. These developments, along with sharply

increasing military tensions in China’s coastal waters (which have been

an American lake since the end of World War II), and the phoney proxy

war taking place on and around the Korean peninsula, reinforce the

verdict I reached seven years ago—the combination of spreading global

capitalist depression and China’s growing challenge to imperialist

domination means that we no longer live in a post-World War II world, we

live in a pre-World War III world. Class-conscious workers must

maintain independence from both sides in this looming conflict and

prepare for the revolutionary openings which capitalism’s deepest-ever

crisis is certain to produce. Right now, that means denouncing US

aggression against Korea and demanding the withdrawal of its military

forces and bases from the west Pacific, opposing Japan’s nuclear

rearmament, and also opposing Chinese capitalist expansion and the

Chinese Communist Party’s attempts to forge an alliance with reactionary

capitalist regimes in Myanmar, Pakistan, Sri Lanka and other countries

in the path of its ‘One Belt, One Road’.

* * *

Finally, Harvey expresses his

displeasure with “the kind of polemic that Smith engages in as a

substitute for reasoned critique;” in particular that I dared to mock

his advocacy of a “benevolent, New Deal imperialism, preferably arrived

at through the sort of coalition of capitalist powers that Kautsky long

ago envisaged” (The New Imperialism, pp. 209–211). I would just point out that, so keen was I to accurately summarise his views, no less than 40 percent of David Harvey denies imperialism consists of extended quotes from his works.

Harvey defends his call for a

“benevolent imperialism” on the grounds that “it would have been better

for the left to support a Keynesian alternative.” But there was, and is, no Keynesian alternative;

this is nothing else than a social-democratic fantasy, just as was

Kautsky’s dream, shared by Harvey, of an end to inter-imperialist

rivalries. And as Lenin explained, social democracy is a nothing else than a euphemism for social imperialism.

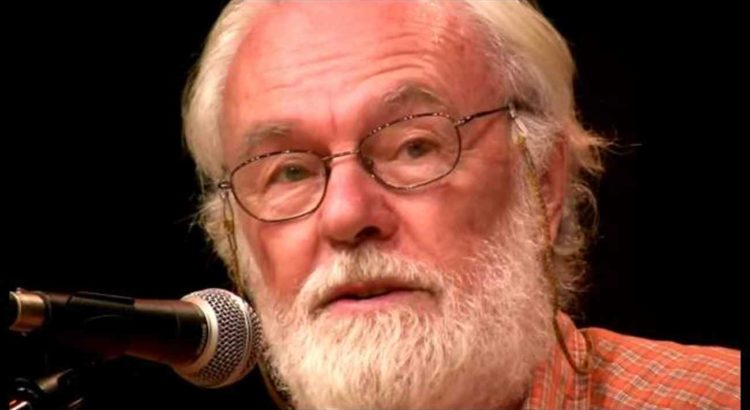

John Smith received his PhD

from the University of Sheffield and is currently self-employed as a

researcher and writer. He was an oil rig worker, bus driver, and

telecommunications engineer, and is a long-time activist in the anti-war

and Latin American solidarity movements. Winner of the first Paul A.

Baran–Paul M. Sweezy Memorial Award for an original monograph concerned

with the political economy of imperialism, John’s Imperialism in the Twenty-First Century is

a seminal examination of the relationship between the core capitalist

countries and the rest of the world in the age of neoliberal

globalization. He can be contacted at johncsmith@btinternet.com.

Featured Photograph: Asian Social Forum, 2003